家庭やサロンで役立つ中医学講座(陰陽五行薬膳食付)

全12回コース(月1回)2025年1月開講予定

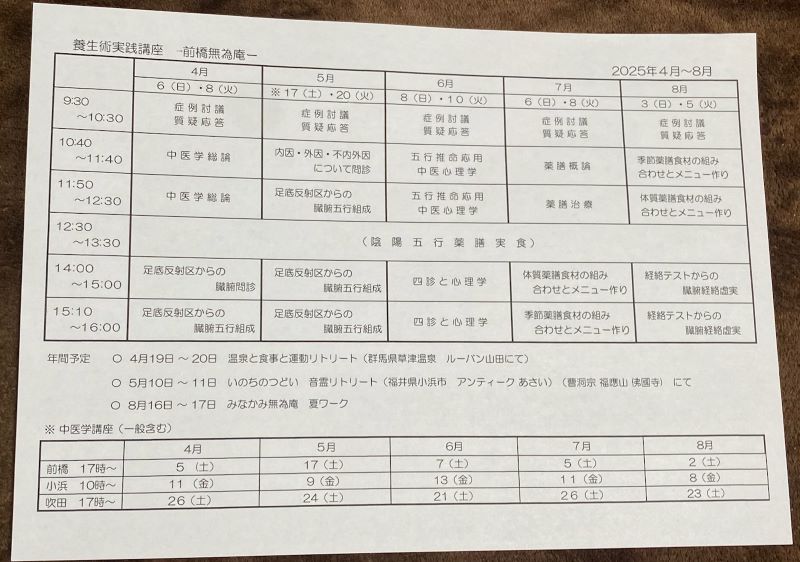

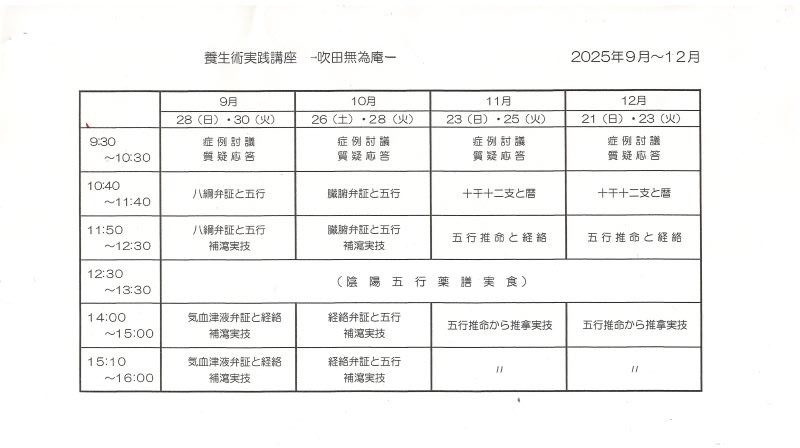

養生術実践講座

弁証方法は

- 八網弁証(表裏、虚実、寒熱、陰陽)

- 臓腑弁証(肝心脾・肺・腎など)

- 気・血・津液弁証

- 経絡弁証

- 六経弁証 などを使います

養生術呼吸法

中医学と西洋薬併用の講義

〈はじめに〉

現在のように西洋医学の発達により高度医療機器を駆使して診断し、治療法、投薬もそれにともない確立されている中で、それを無視して中医学のみを前面に出すのは難しい。実際に多くの方が何らかの形で西洋医学の恩恵を受けていて中医学治療(中薬推拿、鍼灸など)のみの方は一握りといえる。ただ西洋医学的治療に満足せず納得できない方も多数いる。悪く言えばどちらも中途半端である。良くいえば互いの不備を補い合っているともいえる。多くの医師が西洋薬と併用して漢方エキス製剤を処方しているのが現実である。だた中医学にしても和漢と呼ばれる日本の漢方医学と中国の中医学では大きな違いがあるのも事実であるし、日本ではエキス製剤のみ保険適用になり、煎じ薬は今だ民間薬となっているところにも問題はあるといえる。

〈副作用と瞑眩めんけん〉

西洋薬には必ず作用と副作用があるが中医学には瞑眩と呼ばれる「予期せぬ効果」もある。それは中薬だけにとどまらず、指圧、指拿、鍼灸なとでも現れることもある。それは「好転反応」的なものもあるが、時には倦怠感、発熱、吐き気、揉み返し 痛みなどをともない、悪化したと感じられることもあるので治療後の「インフォームドコンセント」は西洋医学と同様に大切なものになってくる。しかし弁証が正しければは一般的に瞑眩反応は出ることは少ない。

=瞑眩=

- 壊病(えびょう)=病気がこじりて様々な治療がなされたため、本来の病状が変化して複雑化した状態のことをいう

- 短気(たんき)=呼吸が促進(速く、不規則)のこと

- 少気(しょうき)=呼吸が浅表(浅く深く吸えない)のこと

- 奔豚(ほんとん)=徐々にひどく耐え難いような頻脈発作のこと

- 持重(じじゅう)=病状の変化がないこと

- 逐機(ちくき)=病状の変化が目まぐるしく薬剤は変更して投薬することが必要になる

- 合方(ごうほう)=目標と違うので組み合わせて用いることが必要になる

- 加味方(かみほう)=ある薬と煎じ薬を合わせることが必要になる

- 主証(しゅしょう)=ある薬の目標とする症状がでること

- 客証(きゃくしょう)=ある薬の随伴する症状がでること

- 順証(じゅんしょう) =治療しなくても自然に治癒にむかっていくこと

- 険証(けんしょう)=あった治療をしないと治癒しない病状になったこと

- 逆証(ぎゃくしょう)=適切と思える治療をしても治癒しない病状のこと

〈消化器疾患と腹痛〉

腹痛は主に消化管(胃、腸)の疾患で生じるが上腹部痛や心窩部痛では心筋梗塞や肺炎などの胸部疾患でも腹痛としての自覚症状が生じるし、側腹部痛では尿管結石などの後腹膜臓器の疾患でも腹痛としての自覚症状が生じる。その他にも子宮外妊娠などの女性生殖器の疾患や腰筋痛やヒステリー、神経性の腹痛もあるので注意が必要である。また腹痛の程度には個人差があり、突然の腹痛を診るにあたってはそれが緊急を要するもの(盲腸、虫垂炎など含む)かどうかの判断には、中医学的四診も重要になってくる。

上部消化管の疾患による腹痛

「慢性胃炎」

中医学では慢性胃炎として治療することはなく、個々の自・他覚所見を中医学的に解釈して治療する。

慢性胃炎という病名は本来、組織学的診断名で、胃粘膜固有層へのリンパ球、好中球を主体とする炎症細胞の浸潤と固百胃腺の萎縮を特徴とする。自己免疫のA型胃炎と慢性胃炎の大半を占めるピロリ菌感染が原因とされるB型胃炎に分かれる。

西洋医学では内視鏡を使い、びらん、出血、発赤を認める場合と自覚症状があり、潰瘍などを除外したものをいう。

中医学では慢性胃炎の六病位を把握する弁証から主に脾・胃経へのアプローチが中心となる。

a) 疼痛を伴う場合、虚実の弁証を正確におこないアプローチする。

中薬を伴う場合、体力が充実し、腹力もあり便秘傾向にある場合で強い胸脇苦満がある場合は大柴胡湯が用いられ、体力、腹力ともに弱い場合は柴胡桂枝湯が用いられ、その中間と判断した時には四逆散が用いられる。

b) 疼痛はないが心下痞硬がある場合、陽実証であれば黄蓮解毒湯、虚実中間証であれば半夏瀉心湯、虚証ならば六耳子湯などが用いられる

〈西洋薬との併用〉

胃・十二指腸潰瘍による腹痛に対しては中薬による治療ではその効果に限界があり、ヒスタミンH2受容体拮抗薬(ガスターなど)やフロトンポンプ阻害薬(タケプロンなど)の併用となる治療初期はこれらを使い、程度が緩和してきたら中薬に移行していくのが良い。

中医学的総合施治

薬との併用で弁証施治を試みる

〈便秘の治療〉

便秘は排泄回数の減少、1回の排便量の減少、硬い更、排便困難、下剤使用の必要などの症候群 をいう。女性、老年者、腹部の術後の患者に多くみられる。症状があっても本人に苦痛がなく合併症もないなら特に治療の必要はないが術後の患者は注意が必要である。

術後の便秘、腹部膨満などの症状は臓器の炎症や癌など器質的な病変が原因のことが多いが腸管運動の機能的障害によって生じる湯合もあるので治療を試みる価値はある

中医的には術後の腹部膨満は、精神的または全身的な機能の調整が狂った状態、つまり気滞によることか多いまた腹痛が強くなった場合、腹部の疝痛、つまり周期的に繰り返しくる痛み、過敏性大腸炎、軽い炎症で精神的な苛立ちなどに中薬の処方は様々ある。推拿施治では気滞がどの経絡で発生しているかを弁証で導き出し、気滞を除く、または散らす施術や鍼灸も有効である。いずれも虚実を見極める方証相対が必要になってくるが、中薬と西洋薬の併用が多くみられるが高齢者や抗生物質の併用には注意が必要である。

西洋薬では酸化マクネジウムやセンノシド、ジメチコン(ガスコン)

臭化メヘンゾラート(トランコロン)、メトクロプラミド(プリンペラン)なとが一般的である。